み:「あれ、これは前回に見た様な……」(疑惑)

T:「仰せの通り、1910年12月号に掲載された、『悪魔の足』の次頁からの掲載記事、ですね。ちょっと説明が

不足していたので、追加の説明を、と思いまして」(汗)

み:「手戻りはあまり感心しないなあ。でも、折角張り付けたのだから説明を御願いします」

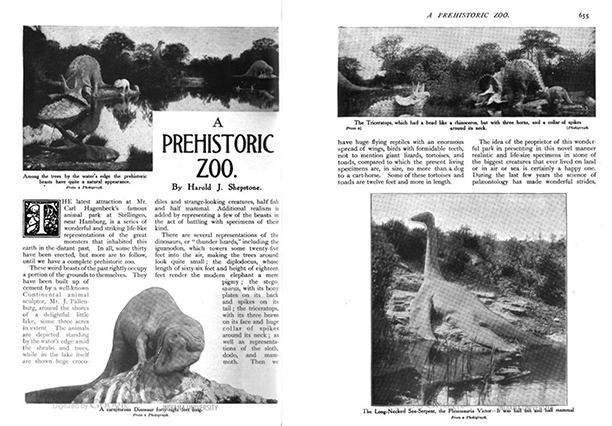

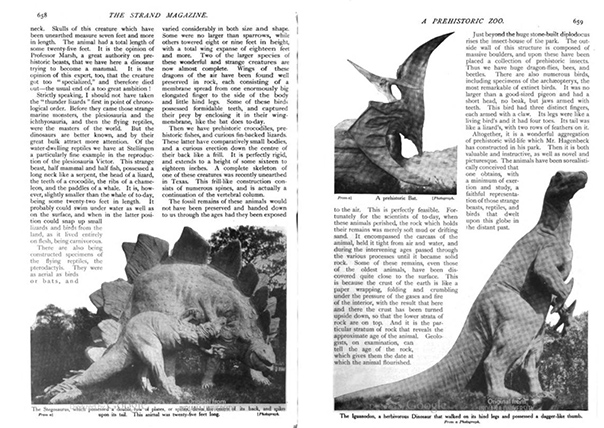

T:「はい。記事のタイトルは、『有史以前の動物園』という事で。恐竜の化石が発見されたのは19世紀半ば、

本格的な研究が始まったのは20世紀に入ってから、だそうで」

み:「ふむふむ」

T:「この読み物は、その当時の知識が反映されているもの、と思います。尤も挿絵にある様に、水棲爬虫類の

首長竜が、水辺を這っていたりしますが」

み:「草食恐竜のしっぽも、垂れ下がっていますね」

T:「現代でも恐竜の復元想像図は、喧々諤々ですから、100年前のものとしてはまあこんなものかな、

という所ですね」

み:「『失われた世界』の連載が、ストランド・マガジンで始まったのは、何時でしたっけ」

T:「これから取り上げますが、連載開始は1912年4月号から、ですね。この記事も、ドイルが着想を得るヒント

にはなったのでは、と思います」

み:「なるほど」

T:「手戻りばかりで恐縮ですが、この『悪魔の足』が収められた1910年下半期分合本には、他にも面白い記事が

ありまして」

み:「相変わらず調査が杜撰だなあ……」(溜息)

T:「も、申し訳ありません。しかしながら、『過ちを正すに憚る事勿れ』とも申しますので、どうかご容赦の程を」(平身低頭)

み:「とりあえず先をどうぞ」(勝ち誇り)

T:「さて1909年、ドイルが離婚改革連盟に参加した事は、良く知られている所か、と思います」

み:「そういえば『悪魔の足』のスタンデール博士も、結婚生活は疾うに破綻していながら、離婚が出来ない悲劇の人物、

として描かれていますね」

T:「わたくしは女性人権問題の歴史を調べている訳ではないので、当時どの様にこの問題が世間で取り上げられていたか、

知る処がありませんが」

み:「それがどうかしましたか」

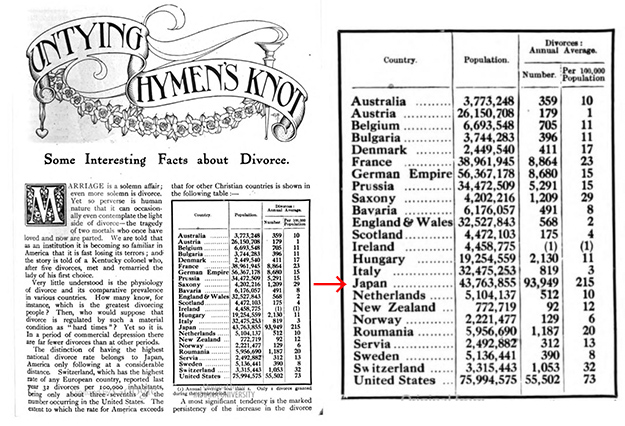

T:「が、合本に収められている記事(頁からして、1910年7月号に掲載されたものか、と思います)に、各国の離婚事情に

ついて取り上げたものが」

み:「へえ、そうなんだ」

T:「で、この記事には当時の日本についても、取り上げられて居りまして」

み:「おやまあ、なんと」

T:「という訳で、先ず該当頁を貼り付けます。題名は『解かれた婚姻の結び目、離婚に関する興味深い事実』とでも言う所で

しょうか」

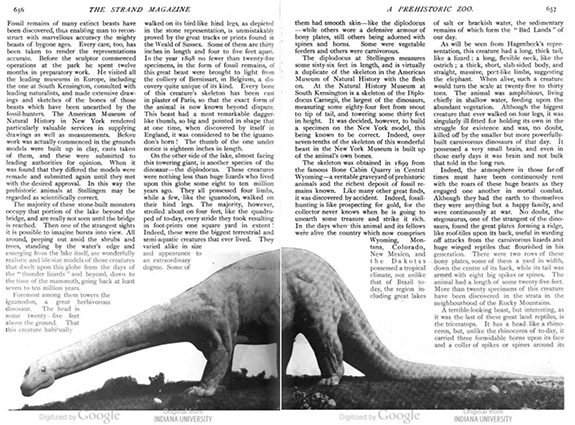

み:「あ、何か表が掲げられているけれど、これは……」

T:「当時の各国の人口と、10万人当たりの離婚件数の表です」

み:「やあ、当時既にそんな統計を取る事が出来たのか」

T:「この表では日本では離婚の割合が、人口10万人につき215組、と他の国に比べ圧倒的に多い事が紹介されています。

他の国ではせいぜい数字で二桁、一桁の国も」

み:「な、何という……」

T:「次頁の挿絵がまた何とも……」

み:「ひ、ひえ~」

T:「特別日本に悪意があって載せた訳ではないのでしょうが、当時離婚という事象が、どの位世間での関心事であったかを示す、

一例ではないかと思います」

み:「確かに、ストランド・マガジンはそれこそ『女性の権利の為に闘う雑誌』、という訳ではなかったものなあ」

T:「なにがしかの改正は必要なのでは、という空気が世間に醸し出されつつあった、一つの証しかと思います。さて7月号の

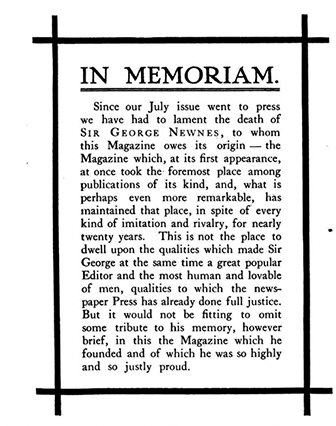

最終頁には、このような告知が」

み:「や。これは一体……」

T:「ジョージ・ニューンズ社の創業者である、サー・ジョージ・ニューンズの訃報(1910年6月9日没)の告知、ですね」

み:「おお。しかし案外あっさりしているなあ。何頁にも渡って、追悼記事でも掲載したのか、と思ったら」

T:「故人の名前を持つ出版社にしては、という気は確かにしますね。或いは新聞等で既に報じられているので、今更大々的に

報じる必要もない、としたのか」

み:「当時の英国出版業の在り方が分からないと、その辺は何とも言えないかな」

T:「わたくしもその辺りの知識はありませんので、知ったかぶりをして何か申し上げるのは、控えさせていただきます。

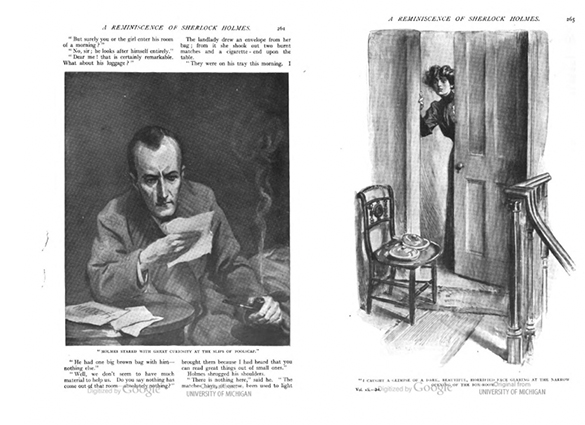

さて合本ではすぐ次の頁に、ドイルの作品が」

み:「実際には8月号掲載、という事ですね」

T:「そうですね。この8月号には、ドイルの『青の洞窟の怪』という怪奇短編が掲載されます」

み:「おお、なにやら巨大な熊を思わせる様な怪物が」

T:「このお話、延原さんの『ドイル傑作集Ⅲ』にも、創元推理文庫の『北極号の船長』にも収録されているんですが、

どんなお話だったか忘却の彼方、でありまして」(大汗)

み:「本はお持ちなんでしょう」

T:「持っている筈、なんですがちょっと探しても出てこなくて……」(滝汗)

み:「いつもの事だけれど、使えないなあ……」(溜息)

T:「ひいいいいいいいいいい」(悶絶)

み:「まあ格別お話のあらましを伺わなくても、日本語で読めるから深く追求しないでおきましょう」

T:「恐縮です。さて、次の9月号ではジェラール准将を主人公にした、『准将の結婚』という作品が掲載されます」

み:「ジェラール准将のシリーズって、発表ベースで言うと1903年5月号のストランド・マガジンに掲載されたものが最後、

ですよね」

T:「そうですね」

み:「何で7年も経ってから、またジェラール譚が書かれたんだろう」

T:「さあて。誰かジェラール准将の新作が読みたい、とドイルに強力に働きかけた人がいたのか、或いは評判が取れたら、

新しいシリーズを書き継ぐ積りだったのか」

み:「何かその扁の事情について、説明されたものはないのですか」

T:「今の所、わたくしの知る範囲ではない様です。後日何か分かりましたら、再度取り上げたいと思います」

み:「とりあえずはそれで良い事にしましょう」

T:「恐縮です。その9月号では、以下の様に掲載されています」

み:「この作品も、巻頭頁を飾ったのですね、時に巻頭頁がストランドの写真を中に入れたデザインになったのは、

何時頃からですか」

T:「合本版で見る限りでは、1910年4月号からの様ですね。それまでも多少、使われている文字やレイアウトに若干の

変更はありますが」

み:「何故変えたのか、何か言及はありましたか」

T:「1頁ずつ舐める様にみるだけの根気はなかったので、極ざっと見ただけですが、特にこれと云ったアナウンスはされて

いない様です」

み:「雑誌の言わば顔の部分だから、何か言及があっても良い様な気もするけれど」

T:「或いはニューンズが健在であった頃は、自身の考案したレイアウトの変更を許さなかった、という可能性も」

み:「ニューンズが健康を害して、実際の業務にタッチできなくなって、変化を求める別の人の意向が働いた、という事ですか」

T:「何の根拠のない、只の憶測ですが。それはさておき、その時のデザインはこちら」

み:「でも『青の洞窟の怪』や、『准将の結婚』と同じデザインなら、わざわざ貼り付けるまでもなかったんじゃないのかなあ」

T:「い、いえ、ちゃんと調べた上で記載している、という事をご理解いただきたくて、ですね。元が株屋だから口からでまかせ、

と思われるのは些か不本意なので」(汗)

み:「しかし、それって『身から出た錆』ではないのかなあ。抑々が『書く書く詐欺』や『原稿空手形』、『7年間の空白』といった、

数々の輝かしい実績が」(にこにこ)

T:「あひいいいいいいいいいい」(七転八倒)

み:「ひっくり返っていないで、続きをどうぞ」(にこにこ)

T:「は、はい。さ、さてこの頃のストランド・マガジンは合本版を眺めていると、他にもちょっとした変化が」

み:「おや、と言いますと」

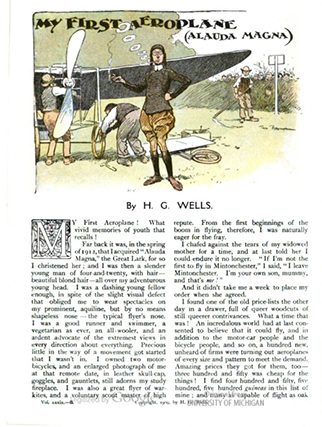

T:「これも若干手戻りなのですが、1910年4月号に掲載された、H・G・ウェルズの『私の初めての飛行機』という作品の挿絵は、

色付き挿絵でありまして。以下、貼り付けます」

み:「おや、これはこれは」

T:「さて、手戻りはこのぐらいにしまして。1911年上半期(1月号~6月号)について、合本版をあれこれ

眺める事にします」

み:「おお、漸く新たなスタートが」

T:「1911年3月号に、『赤い輪』の前編が掲載されますが、一つ前の2月号には、ちょっと意外な記事が」

み:「何か掲載されていましたか」

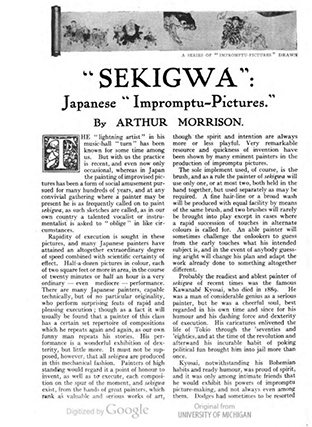

T:「所謂ホームズのライヴァルたちの一人、『探偵マーチン・ヒューイット』の作者であるアーサー・モリソンが、

日本の菊人形についての記事を」

み:「や、これは……」

T:「紹介記事を読んでみますと、団子坂の菊人形を取り上げたものの様ですね。漱石の『三四郎』や、鴎外の『青年』にも

登場する、明治時代の菊人形展」

み:「モリソンは日本美術に詳しかった、と聞いた事がありますが、団子坂の菊人形は誰から聞いたんですかね」

T:「詳しい事は解りません。左は団子坂の菊人形ですが、右の菊人形は英国で作られた、とありますね」

み:「誰が拵えたんですか」

T:「当時のロンドンのニュー・ボンド・ストリート127にあった、山中商会のショー・ウィンドウに飾られていた物だ、

そうです」

み:「ううむ、ストランド・マガジンに菊人形の記事が載っていたなんて。調べてみないと分からないものだなあ」

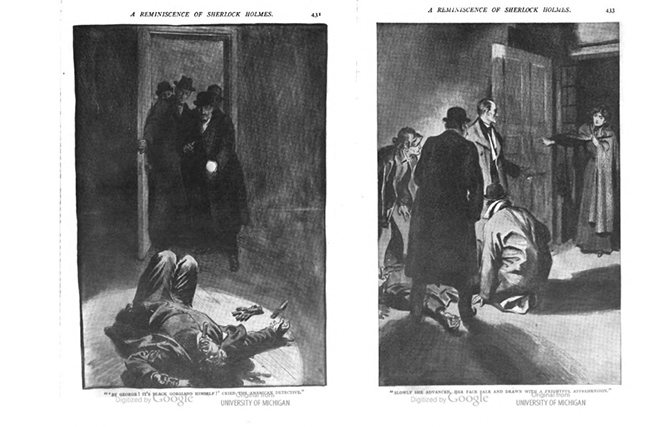

T:「さて、1911年3月号・4月号には、『最後の挨拶』に収録された、『赤い輪』が掲載されます」

み:「はてな。『赤い輪』って、そんなに長い話だったかな」

T:「頁数で見ますと、前半が9頁、後半が7頁なんですが、前半は物語の冒頭を除いても1頁大の挿絵が2枚、後半も

1頁大の挿絵が2枚、ですからちょっと上げ底気味か、と」

み:「誌面構成の観点から、何か編集の側の都合があって二つに分けたんですかね。それとも執筆者のドイルに、何かの

事情があったのか」

T:「さあて、その辺はどういった事情があったのか。例のオックスフォード版の注釈では、『ドイルの意向に反して』と

ありますから、ストランド・マガジン側の事情ではないか、と」

み:「ふうむ」

T:「前半部分は、定位置ともいうべき巻頭に持ってきていますが、後半部分は6番目に持って来ているところからも、

何かあったのかも知れません」

み:「それは短かったから、ではありませんか」

T:「その可能性はあろうか、と思います。さて、大判の挿絵が大盤振舞なので、順を追って貼り付けてみる事にします」

み:「大きい挿絵は、それなりに楽しいけれど……」

T:「この他に下宿のワレン夫人の旦那が、馬車に拉致される挿絵がありますからね」

み:「なるほど」

T:「後半の2枚の挿絵がこちら」

み:「う~む。大きな挿絵を入れる程面白い作品か、というと……難しい所だなあ」

T:「ホームズ譚はさておき、この1911年上半期の合本は、中々面白い記事が掲載されていまして」

み:「ほう」

T:「最初に3月号掲載の”GLIMA“という、護身術の紹介記事の冒頭がこちら」

み:「はてな、これの何処が面白いんですか」

T:「”GLIMA“はアイスランドの護身術(レスリング)なんですが、紹介文に曰く、『柔術よりも強い』

という文言が」

み:「へ~え。という事は、この頃既に柔術は、護身術の一つとして、広く認識されていたんですね」

T:「そうでなければ、わざわざ言及はしない、と思います。技の紹介頁では、女性がGLIMAを使って

どう身を守るかの写真が」

み:「やあ、これは……」

T:「こうした写真が紹介される、という事は当時も女性に対して乱暴狼藉を働く、不逞の輩がいたのでしょうね」

み:「当時女性の間に普及していた、護身術ってどんなものがあったのかな」

T:「わたくしも良く知らないのですが、当時サフラジェットと呼ばれた戦闘的な女性参政権運動の活動家は、柔術を

学んでいた人もいた様です」

み:「へ~え、それは初耳」

T:「検索を掛けてみたら、ロンドン在住の清水さんが、その辺りを纏めた記事を書かれて居られましたので、アドレスを

貼り付けます」

み:「おお、こんな所で清水さんの書かれたものに、お目に掛かれるとは」

T:「そして、『赤い輪』の後編が掲載された前の頁には、またまたこのような日本の美術に関する記事が」

み:「はて。席画って何だろう」

T:「画家が招かれた会席で、お客の要望に応じて書かれた絵の事をいうのだそうです。わたくしもそんな用語があるとは、

この記事を見るまで知りませんでした」

み:「執筆者は……あ、これもアーサー・モリソンだ」

T:「モリソンが紹介しているのは、河鍋暁斎(1831年5月18日~1889年4月26日)の作品でして。この人は幕末から明治

にかけて活躍した浮世絵師。日本画家」

み:「ほうほう」

T:「この人の御弟子には、鹿鳴館やニコライ堂の設計をした、お雇い外国人のイギリス人建築家ジョサイア・コンドルも

いたそうで」

み:「へえ」

T:「それもあってか、モリソンが取り上げた様ですね。この記事で紹介されている作品が、電脳世界で転がっているか

調べてみたんですが……」

み:「見つかりませんでしたか。探し方が悪いのではないかなあ、毎度の事ながら」

T:「うぐぐぐぐ、ひ、否定はしませんが。只2022年の6月から9月迄、ロンドンのロイヤル・アカデミーで暁斎展が開催

されたそうで」

み:「おや、そうなんですか」

T:「その解説記事のアドレスをまた貼り付けます」

み:「しかし、マーチン・ヒューイットの作者が執筆したものが、『赤い輪』の前に掲載されていたとは、何だか面白い

取り合わせですね」

T:「解説記事には、席画についても書かれていますので、興味を持たれたら一読を御薦めします」

み:「なるほど。後で読んでみます」

T:「さて、此処の所各月号の表紙を紹介するのを怠っていましたので、少し前に遡ってご紹介したいと思います」

み:「これは……」

T:「『ジェラール准将の結婚』が掲載された1910年9月号の表紙ですね」

み:「ドイルの作品が掲載された、これまでの号と特段代り映えはしていないなあ」

T:「この後ストランド・マガジンに、ドイルの作品が掲載されるのは、1910年12月号の『悪魔の足』ですが、

その時の表紙がこちら」

み:「おお、“A NEW ADVENTURE OF SHERLOCK HOLMES”の謳い文句が、クリスマスカラー版の表紙にも」

T:「物語としての出来はさておき、ホームズ譚の新作がストランド・マガジンにとって如何に求められていた

作品であったか、窺い知れようというもの」

み:「これまではクリスマス号に掲載された作品があっても、こうした扱いはされてこなかったものなあ」

T:「この後前述の様に、1911年3月号・4月号に『赤い輪』が掲載されます。例によって謳い文句が表紙にも

掲げられますが、ちょっとした変化が」

み:「おや、何が変わったのでしょう」

T:「これまでもその号の目玉作品や記事は、一番上に麗々しく作者名や作品名が書かれていましたが」

み:「そうでしたね」

T:「正確には同年2月号から、ですがこの謳い文句が赤字で記される様になります」

み:「ほほう、具体的にはどの様に」

T:「では3月号・4月号の表紙を貼り付けます」

み:「なるほどねえ。競合誌との兼ね合いもあったのでしょうか」

T:「生憎競合誌の表紙がどのようなものだったか、調査が行き届いておりませんので解りません」

み:「確かに赤い字は目立つから、何かの思惑があっての事なんでしょうね」

T:「これからの言及になりますが、後世の大々的な謳い文句の表記からすると、まだまだ大人しいものです。

さて、この年の8月号に、『陸の海賊』が掲載されます」

み:「8月号の表紙画像はありましたか」

T:「残念ながら電脳空間上には、アップ画像が見当たりませんでした」

み:「作者名くらいは、赤字で掲げられていたのかな」

T:「それが5月号・7月号では、謳い文句は従来通り単色で印刷されていまして」

み:「あれあれ」

T:「必ずしも方針が一定していなかった、とも考えられる訳で」

み:「現物の画像を見てみない事には、確かな事は解らない、という事ですか」

T:「そうなりますね。無論合本版で、巻頭頁に来ていたかどうかの確認は出来ますので、貼り付けておこうと思います。

以下が掲載頁」

(One Crowded Hour(《陸の海賊--事多き一刻》西崎憲訳『ドイル傑作集4陸の海賊』 創元推理文庫))

み:「長さはどのくらいの作品ですか」

T:「冒頭の1頁大の挿絵を除くと9頁ですが、結構大きな挿絵が4枚入っているので、実質的には5頁半くらいでしょうか」

み:「それは少し上げ底気味ですね」

T:「ところでこの8月号には、不思議といいますか、剽軽といいますか、ちょっと風変わりな記事が掲載されていまして」

み:「おや、それは一体」

T:「原文では”The Society for Propagation of the Beard”、日本語に訳すと『顎鬚拡散協会』、とでもなるので

しょうか」

み:「な、なんですかその協会は?」

T:「ストランド・マガジンに掲載された協会からの手紙によると、80歳迄剃らなければ27フィートにもなる顎鬚を剃って

仕舞うのは、勿体無い事ではないか、と」

み:「も、勿体無いとか、そういう問題じゃあない、と思うけれどなあ」(困惑)

T:「更に曰く、かつての英国人は顎鬚を蓄えていたのに、昨今の英国人が顎鬚を剃ってしまっているのは、宜しくないのではないか」

み:「う~ん……」

T:「という訳で、当代の名士や有名人が、顎鬚を蓄えたらどの様な風貌になるか、画像を提供して我等の意とする所をご高覧

頂きたい、との事で」

み:「蓼食う虫も好き好き、というべきか、大きなお世話と一蹴すべきか」

T:「で、当時の有名人が顎鬚を蓄えたら、という例が挙げられているのですが、その中に顎鬚を蓄えたドイルの画像が」

み:「ドイルは何処かな」

T:「左側の一番下、ですね。何処となく、伊藤博文を思い起こす様な風貌に。今回は貼り付けませんでしたが、他には髭面の

チャーチルの画像も」

み:「ひ、髭面のチャーチルねえ……」

T:「かの『パンチ』誌や、『モンティ・パイソン』を生んだ国ですから、こうした本気なんだか剽軽なんだか、わからぬ記事が

掲載されても、驚くにはあたらないのかも知れません」

み:「う~む……」

T:「そして9月号では、再び日本が取り上げられます。題して『現代日本のユーモア』」

み:「執筆者はまたアーサー・モリソンですか」

T:「いえ、この記事には署名がないので、ストランド・マガジンの編集部で纏めたものだと思います」

み:「日本通の編集部員が、当時のストランド・マガジンにはいたのかな」

T:「大国露西亜と戦って勝利を収めた日本に、英国の人々の関心が向けられる様になった、現れではないかと思いますが、個人の

感想です」

み:「1902年には、日英同盟も結ばれているものなあ」

T:「この記事で取り上げられているのは、明治時代の風刺雑誌なのは、ちょっと意外でしたね」

み:「ほう、具体的には」

T:「宮武外骨の『滑稽新聞』や、北沢楽天の『東京パック』が取り上げられていますね。記事の冒頭で紹介されている漫画は、

東京パックからもの」

み:「これは……」

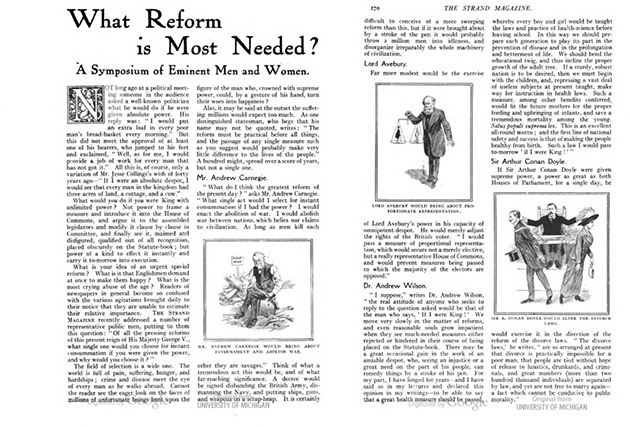

T:「東京パックを見て、怒る(当時の)山県首相、との事です。この9月号には。他に『如何なる改革が必要か』という記事が

掲載されていて、其処にドイルも登場しています」」

み:「此処で言う改革、はどの様な事を指していますか」

T:「サブタイトルは『著名な男性・女性によるシンポジウム』と謳っているんですが、実は女性が以前言及した、婦人参政権論者

のパンクハーストだけ、というのが何とも」

み:「おやまあ。それは看板に偽りあり、ですね。ドイルの他には、どんな人が意見を述べているんでしょう」

T:「当時の著名人が選ばれているんでしょうが、わたくしの知っている人ではカーネギーとチェスタートン、くらいですね。

当時の議員や貴族の名前も挙がっていますが」

み:「どんな意見が出ていたのかな」

T:「これは色々で、貧しい人への福祉や選挙権の拡大、戦争の放棄など多種多様ですね」

み:「その中でドイルはどの様な改革が必要だ、と主張していますが」

T:「この時期ですから当然心霊学、ではなくて離婚法の改正について、ですね」

み:「どれがドイルの意見かな」

T:「右側の挿絵、座って男女の双方に手を伸ばしているのがドイル、ですね」

み:「この頃までにはドイルの見解は、社会でそれなりの意味がある、と考えられる様になっていたんですね」

T:「という事ですね。さてこの年の12月号では、『フランシス・カーファクス姫の失踪』が掲載されています」

み:サイトの更新終了にともない「ストランド・マガジン電脳空間雑談帖」の最終ページです。

ご覧いただきありがとうございました。