左翼の守護主…………1

The Guardian of the Left Flank

ストランド・マガジン1913年3月号

C.ベンボウ 作

清水 健 訳

|

|

「サヨナラ」

「サヨナラ」老人は答え、息子の手を握った。「わしは年老いて、先も長くはあるまい。わしがあの世に逝くとき、せがれたちが出迎えてくれれば申し分ない」

灰色の髪を短く刈った小柄な老女が座布団から立ち上がり、息子の両肩に手をおいて、顔をじっと見つめた。彼は母親をゆっくりと座布団に座らせ、彼は跪(ひざまづ)くと、茶色いしわだらけの顔を両手で包んだ。

「父上のおっしゃる通り、そう長くは待たせませんよ、母上。サヨナラ」

彼女は何とか話そうとして微笑みかけた。彼女の骨ばった手は息子の腕をつかみ、全身が感情を抑えようとして強張っているようだった。やがて突然、老齢と母親としての愛には勝てなくなった。着物のゆったりとした袖で顔をおおい、座布団の上で前かがみになって激しく泣き出した。

オオサカ大尉は立ち上がり、虹色の絹の着物を着た小柄な娘の方を向いた。「サヨナラ」

彼女も彼に近づき、彼の腕をとって、彼の顔をじっと見つめた。彼は日本人の中でも特に小柄で、お互いの目を見つめ合うのにちょうど良い高さだった。長いこと二人はじっとしていた。「サヨナラ、旦那さま」ようやく彼女は絞り出すようにささやいた。

彼女と老人は戸口に立って、小柄できりっとした青い軍服の男が道を歩いていくのを見つめた。そしてオオサカ大尉が角を曲がろうと振り向いたとき、彼女は手を振り「バンザイ!」と叫んだ。

これが彼女の見納めとなった。虹色の絹を身につけた華奢で小柄な姿が、明るく照らされた戸口に立って、彼に手を振りながら、健気にも微笑んだ。この別れを目にした者は、彼にとって笑顔は涙にも増して胸を引き裂くものであることや、戸口で微笑んでいた娘が直後に畳の上に泣き伏したことなど、誰も思いつかなかっただろう。

これはニ度目の別れだった。ミラミが最初に別れを告げたのは、結婚して3週間後に前線に発った時だった。再会できるとは期待していなかったが、神々の慈悲によって、夫は彼女のもとに戻ってきた。怪我が治る間、夫が再び前線に行けるくらい快復する前に戦争が終わるよう、彼女は熱心に祈り続けた。昼には神社を花で埋め尽くし、夜にはそっと抜け出して、灯心草ロウソクと砂糖菓子で色鮮やかにした。しかし神々は耳を傾けてくれず、恐ろしい軍神に威圧されてしまったのかもしれない。

年老いたサムライであるオオサカ大尉の父親は、リューマチのため身体が不自由だったが、午後の大半をびっこを引きながら、家と庭をせわしなく出入りしていたが、ようやく彼は波止場に行く旨を告げた。

「せがれを見に行くのではない」とニ人に説明した。「せがれの言う通り、見送りは気弱にさせる。しかしわしは、佐世保の皆が噂している素晴らしい大砲を見に行くのだ。柵の中に入らなくても、この奇妙なものが見えるだろう」

老人が波止場に行く理由は何もないことから、それは見え透いた口実だった。彼は若いころには鎧を身につけ闘った古武士であり、士族らしく頑固だった。彼はあらゆる近代の発明に激しく反感を抱いていた。先祖代々そうであったように、彼には刀があれば十分だったが、今では刀は脇役に追いやられている。男たちは今、穴の中に隠れ、遠く離れたところから、新しい流行の西側の兵器で殺し合っている。こうして戦争からは、あらゆる名誉が奪われてしまった。かつての栄光の白兵戦、剣士の電光石火の刀さばき、鋼と鋼が奏でる音、1万の鎧を着けた戦士が足を踏み鳴らす轟音は、どこへ行ったのか? オオサカ大尉は、そのような戦争の方法は今日では消滅しようとしていると説得したが、無駄だった。老人はますます理不尽になり、癇癪を起こすばかりだった。

|

波止場に着いたとき目の当たりにした光景に、近代の蒸気船を近くで見たことがなかった老兵は驚かされた。最も驚いたのは、その巨大さである。船の側面は、波止場の端から巨大な鋼鉄の胸壁のように聳えていた。そして煙突も巨大で、この怪物が息をしているようだった

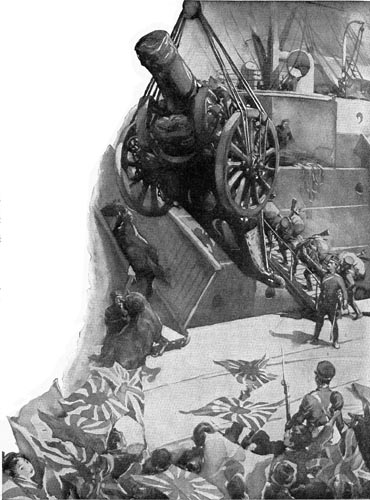

しかし老人は息子を最後に一目見ようとやって来たのだ。彼は手すりに押し寄せる群衆を押し分け、ようやく息子を見つけた。彼は、地面に置かれた奇妙な物体のまわりに集まる一団に命令を下していた。この物体はずっしりとした巨大な鋼鉄の円筒のようだった。一方の口径は人の背丈ほどもあったが、もう一方に向かって急にすぼまっていた。オオサカ大尉の父は、しばらくこれを当惑しながら眺めていたが、やがて視線を彼の息子に戻した。彼は、小柄できりっとした姿の一挙一動を見つめた。彼の遠くを見つめるような鋭い目は一瞬たりとも彼の姿を離さなかったが、作業員が突然離れたため見えなくなってしまった。彼の息子は「後ろに下がれ!」と大声で命令した。次の瞬間、蒸気クレーンが巨大な曲射砲を宙に持ち上げると、ガタガタと轟音が響いた。柵のまわりの賑やかな着物姿の群衆は、この怪物が宙に浮くと「バンザイ!」とどよめきの声を上げた。こんな大砲は佐世保でも見たことがなかった。これに比べたら、ここから船出していった何百という野戦砲など鉛筆のようなものだった。

年老いたサムライの近くで、兵士がサクランボ色と金色の着物を着て微笑む小柄なゲイシャに、柵越しに別れを告げていた。その時、彼女は宙に吊るされた恐ろしい物体を畏怖の目で見上げていた。

|

|

「まあ、なんて大きくて素晴らしい大砲なのかしら!」彼女は感嘆の声を上げた。

「うん、それにこいつの放つ砲弾を見て露助がどう思うか考えてごらん」彼は笑いながら答えた。

「あら、砲弾はどこなの?」彼女は訊ねた。「砲弾を見たいわ。きっと、あの大きな口ほどもある大きな球なんでしょうね」

兵士は大声で笑った。「球ではないよ、ムシボ」彼は答えた。「巨大な円錐形の砲弾で、高さは君くらい、重さは550ポンドで、この大砲は1万ヤード、6マイルも飛ばせるんだ」

小柄な娘は驚きの目で彼を見つめ、息を飲んだ。

「うわあ、すごいのね」彼女は感嘆の声を上げた。

兵士は彼女に嬉しそうに微笑んだ。

クレーンが静かに孤を描いてまわり重荷を運び、船倉の上で止まると、ゆっくりと太い鋼鉄のケーブルが降ろされ、鉄の怪物が視界から消えた。再び「バンザイ!」の叫び声が空気をつんざいた。

老人は波止場に視線を落とし、息子を探した。オオサカ大尉はあちこち辺りを闊歩しており、彼の部下が大砲小隊を集め、整列させた。

「あそこにいるのが」兵士はオオサカ大尉を尊敬の眼差しで指差しながら言った。「大砲の指揮官だ。彼は、時計職人が時計の仕組みを知るように、大砲のネジからボルト、スレッドに至るまで全てを知り尽くしている。ごらん、彼はサムライの刀を持っているだろう。まだご存命の彼の父親はオカモトという古武士で、我らが大尉どのは父上にそっくりなのだ」

「なんてスマートでハンサムなのかしら!」ゲイシャは将校を目で追いながら、ため息をついて答えた。

「もう行かなくては。ごらん、大砲を降ろし始めた」兵士は言った。「サヨナラ、ムシボさん」

彼女は髪からカーネーションをとり、彼に差し出して微笑んだ。「サヨナラ」彼女は答えた。「たくさん露助を殺して帰ってきてね」

彼は花を帽子の中に入れて、お世辞らしき言葉を小声で言うと、ゲイシャは陽気に笑い出し、はっきりと「まぁ、お上手ね!」と感嘆しているようだった。

兵士はまだ笑いながら敬礼して、振り返り、大砲小隊の兵士らが整列している囲みの中へと駆けていった。

すぐにオオサカ大尉の部下がやってきて、敬礼をして、大砲小隊は「総員異状なし」と報告した。大尉は了解の返礼をし、大砲小隊の整列したところにキビキビと歩いていった。彼が鋭く命令を発すると、分隊は行進し、波止場と軍隊輸送船との間に渡してあるタラップを昇り始めた。オオサカ大尉は全員が上がるまでタラップの下に立ち、それから再び振り返り、しばらく群衆を見回していた。知った顔を探しているかのように、人でぎっしり埋まった柵に目を走らせていた。恐らく彼は、老人が見つめる熱心な視線を感じたのだろう。群衆は彼が大砲を任されている将校と認めて、再び「バンザイ!」の叫び声を上げた。オオサカ大尉はこれを予期していなかった。彼は敬礼して、黒い舷側板の後ろへ素早く姿を消した。

オカモトは群衆からゆっくり退いた。彼は突然、老いと疲れを感じた。兵士と芸者の会話が頭の中で繰り返されていた。「父上にそっくりで、ネジからボルトに至るまで知り尽くしている」そして芸者の「なんてスマートでハンサムなのかしら」という言葉。そうだ、これを家人に聞かせたら喜ぶだろう。船は真夜中に出港するから、家人を見送りに連れて来ても良いかもしれない。そうしよう。柵の外に立っていれば害はあるまい。

しかし帰宅すると、老人はすっかり疲れきっていて、あまり話せるような状態ではなく、家人にその出来事について話して聞かせているうちに眠ってしまった。彼が目を覚ますと、蔦の絡まる窓から日光が差し込んでおり、デシマ丸は遠く、日本海を北に向けて航行していた。

|

|

|