薩摩藩はよく戦い、英軍側は死傷63名を出して鹿児島湾外に退きました。薩摩側の死傷は13名でしたが、艦砲射撃による城下町の被害は大きく、この戦いで近代兵器の威力を知った薩摩藩は、結局英国側と和睦し、開国へと方針を転換して英国に接近しました。英国もまた薩摩藩の実力を評価すると同時に、その後英国は薩摩藩を抑え切れなかった幕府を信用しなくなり、英国の外交政策は、むしろ薩摩と結んで日本の情勢変化を待つ方針へと切り替わっていったのであります。1868年明治維新によって成立した日本政府は、積極的に西洋近代文化を導入し、近代国家の建設に邁進しましたが、その結果市場を海外に求める必要が生じ、近隣諸国との摩擦が生じるようになりました。1894年、朝鮮における覇権をめぐって清国との間に日清戦争が勃発しましたが、これに勝利をおさめた日本は世界を驚かせ、アジアで初めて列強に伍する国となりました。一方「眠れる獅子」といわれていた清国は、その弱体ぶりを世界中にさらすこととなり、欧米の列強国がますます露骨な植民地化に乗り出す舞台となったのであります。

ところで日本は、日清戦争後の資本主義の成長にともなって、朝鮮さらには中国東北部(満州)を市場として確保する必要が高まりましたが、同じ地域を狙っているロシアが大きな脅威となってきました。そこで日本は1902年に、インドおよび極東方面で常にロシアと対立してきた英国との間に日英同盟を締結しました。英国は極東でロシアを押さえるため日本と同盟を組み、極東では日本にロシアを牽制させようという戦略でした。このような国際的な動きのなかで英国と手を組んだ日本は、ロシアとの対立関係が決定的となり、1904年から05年にかけて日露戦争へと突入することになりました。その結果日本が勝ったので朝鮮や中国に対するロシアの動きは一旦くいとめられましたが、やがて日本と米英とが中国の市場獲得をめぐって対立することになります。そうなることをたぶん予測してのことだと思われますが、第一次世界大戦後の1921年には米・英・仏・日の四か国条約のなかの一項目で日英同盟が解消されました。これによって、もし日本が米国と戦う場合には、英国は日本の同盟国として米国と戦わねばならないという義務から解放されたのであります。そこに「昨日の友は今日の敵」という英国の冷徹かつしたたかな外交戦略の一端を見ることができます。

中国の支配を狙ってはじめた日中戦争に解決のめどがつかなくなっていた日本の軍部は日独伊三国同盟による枢軸の強化とオランダ領インドネシアの石油資源を狙った南進政策とによって局面の打開を図ろうとしましたが、これに対して米国は在米日本資産の凍結と日本に対する石油の輸出禁止をもって応じ、米(America)英(Britain)、中国(China)、蘭(Dutch)による、いわゆる「ABCD作戦」と呼ばれた包囲網によって日本を封じ込めました。これに対して日本は石油の備蓄がなくなる前になんとか雌雄を決しようと、やむにやまれずというか、無謀にもというか、1941年12月8日(現地時間7日)に真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争へと突入したのであります。 |

|

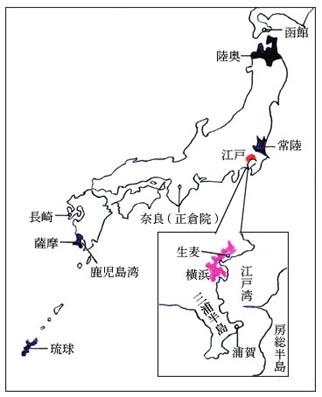

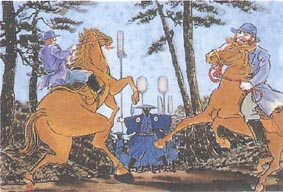

生麦事件

鹿児島県知覧町「薩摩英国館」パンフレットより

|

|

|

|

|

|

薩英戦争 鹿児島を砲撃する英国艦隊

鹿児島県知覧町「薩摩英国館」パンフレットより

|

|

|

|

暗雲たちこめる日本とロシア(熊)

パンチ誌1901年3月27日号掲載

|

|

|

|

|

|

|

|