表紙絵・ドイル作品のストランド・マガジン誌上での取り扱い変遷(5) 公開日2024年4月14日

関する伝説への疑惑 --- 世界の美女たちへの日本女性のエントリー --- 恐竜物語の始祖のひとつ? --- ドイルのボクシング賛歌 ---

当時のストランド誌の面白記事の例 --- 1909年のドイルの掲載小説・体験記 --- 『悪魔の足』のデザイン変更 --- 有史以前の動物園(承前)

T:「ううううう、ぜ、前科者にはきついプレッシャーが……」(泣)

み:「お気になさらず続きをどうぞ」(にこにこ)

T:「では早速。『ウィステリア荘』が2月に跨って(1908年10・11月号)掲載されたストランド・マガジンですが、

次作の掲載ではまた異変が」

み:「おや。次は『ブルース・パーティントン設計図』ですが、何かありましたか」

T:「12月号の巻頭頁を飾ったのは、ホール・ケイン(1853年5月14日~1931年8月31日)の『白き預言書

(The White Prophet)』という作品」

み:「誰ですか、その人」

T:「正直に申しまして、わたくしも知らない人ですね。只生前は、小説家・批評家・詩人として、高い名声を誇った人

だそうで」

み:「ほほう」

T:「この12月号では、堂々33頁の誌面を飾る力作ぶり。因みにこれより後、最後のホームズ譚の長編『恐怖の谷』第1回

は、13頁ですから実に2倍強のボリューム」

み:「へえ、それはそれは」

T:「しかも翌1909年1月号でも24頁、2月号でも15頁。3月号では23頁と、一大連載だった様です」

み:「では『ブルース・パーティントン設計図』は、この『白き預言者』の次に置かれていたのですか」

T:「それがこの号では、『ブルース・パーティントン設計図』の掲載頁は、大分後に回されていまして。キップリングの

時の様な、掲載順の表を拵えてみますと」

1.『白き預言書』:ホール・ケイン 603頁~641頁

2.『カンガルー』:ホーレス・アネスリー・ヴァッセル 642頁~649頁

3.『ブリッジの奇妙な手』(トランプ・ゲームの解説) 650頁~655頁

4.『フェリシティ・フランクランドの誕生』:C・Cアンドリュース 656頁~666頁

5.『クリスマスの蝶』(蝶の解説記事):ジョン・J・ウォード 667頁~672頁

6.『獲得賞金』:W・W・ジェイコブス 673頁~679頁

7.『舞台女優』(当時の美人女優記事)680頁~688頁

8.『ブルース・パーティントン設計図』 689頁~705頁

み:「ううむ。随分後回しにされたんだなあ……12月号表紙の扱いはどうなっていますか」

T:「参考サイトにはモノクロ版しかありませんでしたが、以下の通りです」

み:「クリスマス号だけの文言しか入っていないなあ。それにしてもこの号では、ホームズ譚が随分後回しにされたのですね。

何か理由はわかりませんか」

T:「想像でしかありませんが、クリスマス号という事でストランド・マガジンの編集部は、各方面に広く原稿の寄稿を依頼

していたのではないか、と」

み:「それはありそうですね」

T:「来た順に長さや内容によってどんどん割り付けを進めていく過程で、ドイルの原稿が少し出遅れたか、或いはトゥイドル

の挿絵の仕上がりが遅かったか」

み:「ふむ」

T:「そこで掲載頁が後の方になったのではないか、と。根拠は何もありませんが、なにがしかの遅延があったのではないかと

考えます」

み:「なるほど」

T:「只、この時はタイトルの付け方が、前回の『ウィステリア荘』とまた違っていたのが目を惹く所」

み:「おや、それはどの様な」

T:「該当頁を以下貼り付けます」

み:「おお、これは……」

T:「レイアウト通りに訳を付けていきますと」

シャーロック・ホームズ氏の追憶

(彼の友人ジョン・H・ワトスン博士の日記より)

アーサー・コナン・ドイル作

『ブルース・パーティントン設計図の冒険』

T:「という所でしょうか」

み:「工夫の跡が見られますね。そうか、『最後の挨拶』が書かれなければ、第四短編集の題名は、『シャーロック・ホームズ

の追憶(或いは懐旧録)』となった可能性が」

T:「という事です。さてストランド・マガジンの合本版を眺めていたら、わたくし的には大変に驚いた記事が、『ブルース・

パーティントン設計図』の次に掲載されていまして」

み:「おや、それは」

T:「以前その歌声をお聞きいただいた事もある、伝説の歌姫アデリーナ・パティの懐古録が、掲載されていたんですね」

み:「なるほど」

T:「これがまあ魂消た事に、パティの両親(上の掲載頁の写真)やら姉やら、色々な王侯貴族から贈られたアクセサリーやら

手紙やらが、ふんだんに紹介されていまして」

み:「ほほう」

T:「更にはヴェルディやグラッドストーンからの、称賛の言葉の入った写真迄もが掲載されていて、その名声ぶりが窺い知れよう、

というもの」

み:「ううむ」

T:「丹念に見ていきますと、実はパティの記事がストランド・マガジンに掲載されるのは、少なくてもこれが2回目」

み:「と云いますと」

T:「1891年12月号掲載の『絵入りインタビュー(Illustrated Interview)』 で、パティが取り上げられていますが、

トップ頁はパティの住居だったお城」

み:「へ~え、これが年下の旦那と暮らしていたお城ねえ。大変なものだなあ」

T:「キップリングでのヘマを教訓に、ストランド・マガジンの合本版を、最初の第一巻から再度見てみると、思わぬ

発見が二つ」

み:「ほほう、それはどの様な」

T:「1891年1月号に、『巴里攻防戦の情景』という、アルフォンソ・ドーデ(1840年5月13日~1897年12月16日)の……」

み:「あれ、その人って『風車小屋だより』や『最後の授業』の作者ですか」

T:「そうです。わたくし的にはビゼーが、この人の書いた戯曲『アルルの女』に付けた音楽で名前が記憶に残っていますが、

それはさておき」

み:「そのドーデがどうかしましたか」

T:「先ほど名前を挙げた作品の翻訳が、1月号に掲載されていますが、その挿絵を担当したのがシドニー・パジェット。

これは既に大編集長様がウェブ・サイトで取り上げていますが」

み:「後から気が付いたんじゃないんですか。何でも知っているのは自分だけ、という……」(にこにこ)

T:「い、いえ、そ、その様な事は……」(周章狼狽)

み:「慌てる所が実に怪しい。まあ良い事にしましょう」

T:「伝えられている所では、ホームズ譚がストランド・マガジンに連載時に、挿絵画家として起用されたのは、本当は

弟のウォルターの所に行くはずが、という事ですが」

み:「既にシドニーの方がストランド・マガジンと関わりあいがあった事になりますね。う~ん、それで手違いを起こす

かなあ」

T:「しかも大編集長様がお調べになった所では、パジェットが挿絵を担当したのはこの一作だけではなく、5月号まで

挿絵を担当していた訳でして」

み:「少なくてもウォルターの方は、ホームズ譚の連載開始前に、ストランド・マガジンに挿絵を載せて居ないよなあ」

T:「ウォルターの方は、確かにこの時期迄に結構な数の挿絵を担当しています。こちらがその一覧を紹介している

ウェブ・サイト Publicationの欄をご覧ください」

み:「やあ、これは壮観」

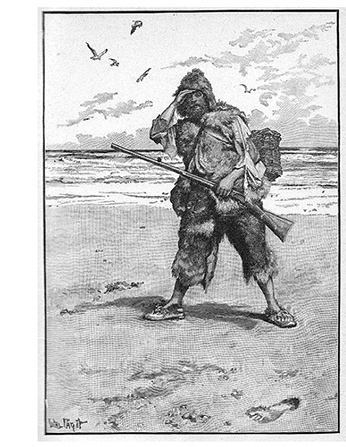

T:「特に有名なのは、1891年に再刊された、『ロビンソン・クルーソー』用にウォルターが描いた挿絵」

み:「おお、これは」

T:「河出文庫版の『ロビンソン・クルーソー』は、訳者が希望して、初版本から採ったもの以外は、ウォルター・パジェットの

挿絵を載せて居ますが」

み:「う~む、かっこいいなあ」

T:「例の手違いの話がこのサイトでも紹介されてはいますが、ウォルターがストランド・マガジンで挿絵を担当するのは、

御存知『瀕死の探偵』で、20世紀に入ってから」

み:「そうか、既に一度シドニーの方はストランド・マガジン用に挿絵を描いているから、ストランド・マガジンからの

ホームズ譚の挿絵依頼の『パジェット』も……」

T:「最初からシドニーをご指名の意向だった、とも考えられる訳で。その記念すべきストランド・マガジン初登場の

シドニー・パジェットの挿絵がこちら」

み:「ふむ、見慣れた“SP”のサインが。面白いなあ」

T:「もう一つは、作者病没の為、ドイルが代作を引き受けたグラント・アレンですが」

み:「どうかしましたか」

T:「アレンは言うなれば、ストランド・マガジンに作品を載せた、第一号の作家だったのですね」

み:「それはどういう事ですか」

T:「創刊の辞の次に、ストランド物語という街の歴史を紹介する記事がありますが、次の

『致命的なジレンマ(A Deadly Dilemma)』 の作者が誰あろうグラント・アレン」

み:「確かにグラント・アレンの名前が。う~む、奥が深いなあ」

T:「これに魂消て、『ウィステリア荘』掲載時にも、よく前後の頁を見ると何かあるのでは、と思って見てみると」

み:「何かありましたか」

T:「チャーチルの『アフリカ旅行記』が、『ウィステリア荘』の前・後篇の次に掲載されていましたね」

み:「おや、それはどういう事でしょう」

T:「1907年にチャーチルは、当時英国の植民地だった南アフリカに、視察旅行へでかけているのですが、その時の印象記を

ストランド・マガジンに寄稿した、との事」

み:「チャーチルもストランド・マガジンに寄稿していたんですか」

T:「話には聞いていたので、それ程は驚かなかったのですが、『ウィスタリア荘』の次の頁にチャーチルの書いたものが

掲載されていた、とは知りませんでしたね」

み:「同じ時代を生きていた人だから、そんなに驚かなくても良いのかな」

T:「その後に『世界の美女たち』という写真記事がありまして。ほう、当時はこんな女性が美人と認識されていたのか、

と思って眺めていたら、突如この様な写真が」

み:「わ。だ、誰ですかこの人」

T:「彼女の名前として”SANYADA“とあるんですが、誰なのか。『明治時代 美人芸者』でグーグルで検索を掛けてみましたが、

それらしき人物は見当たらず」

み:「日本人も仲間に入れて貰えた、と此処は喜ぶべき所、かなあ……」

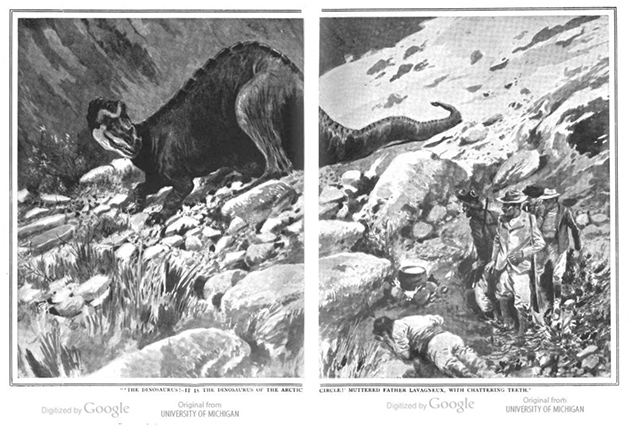

T:「更に1908年下半期分(7月~12月)の合本を眺めていて、更に肝を潰したのがこちら」

み:「なにかまた見つけたんですか、やれやれ」

T:「これはタイトルは『奇妙だが本当の話』の第五回、『パートリッジ川支流の怪物』というものなのですが」

み:「それがどうかしましたか」

T:「先ずは先頭頁、そして挿絵をご覧ください」

み:「うわあ、こ、これは……」

T:「更に頁を繰ると、今度は見開きで以下の挿絵が」

み:「これは一体、どういったお話なんですか」

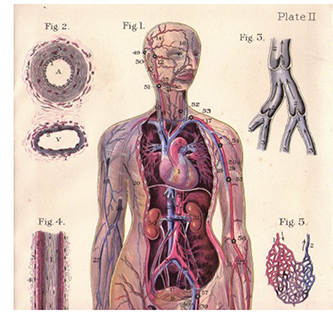

T:「それでは少し詳しく見ていきます。先ず書いたのはフランス出身のジョルジュ・デュプイ(1858年4月8日~

1935年12月20日)。MDも持っている人、だそうですが」

み:「ふむふむ」

T:「人体解剖図で大変有名な人、だそうで。代表的な挿絵がこちら」

み:「わ。ちょっとグロいけれど、保健体育の教科書なんかで、良くお目に掛かるタイプの絵ですね」

T:「物語の舞台はカナダのユーコン準州、パートリッジ川の支流という事だそうで。此処で一行は体毛の生えた

巨大な恐竜に遭遇した、という体験談。無論フィクションですが」

み:「まあそうだろうなあ。ユーコン準州は地図でみたら、アラスカの隣だからいくら何でもこんな寒い所に、

恐竜がいるとはねえ」

T:「最初は”Je Sais Tout”という仏蘭西の雑誌1908年4月15日に掲載され、その後ストランド・マガジンに

掲載された、との事」

み:「当時大真面目に信じられたんですかねえ」

T:「当時の科学雑誌で評論家が、『恐竜が北極圏に近い所で棲息しているとは考えにくい。もっと南に棲息して

いただろう』と評していたそうで」

み:「真面目な論評なのか、そうではないのか」

T:「実話、と銘打っていますが、当時ノン・フィクションとして読まれていたか否かはさておき、わたくしがおやと

思ったのは、この作品の発表時期」

み:「と云いますと」

T:「ドイルの作品の発表時期を調べてみると、この次の号でドイルは『銀の鏡』という作品を発表していまして」

み:「そうか、ドイルがこの作品を読んでいた可能性は……あれ、『失われた世界』の発表は……むむむむむ」

T:「最近創元推理文庫から、『失われた世界』の新訳が出ましたが、この『失われた世界』は解説によるとSFの

世界で『恐竜もの』と呼ばれるジャンルを確立した作品、と位置付けられるそうで」

み:「ほうほう」

T:「わたくしはSFに暗いので、或いは思い違いがあるかもしれませんが、『失われた世界』以前で、物語に生きた恐竜が

出て来るのは、ヴェルヌの『地底旅行』ぐらいでは」

み:「私もSFは詳しくないから、断定は出来ないけれど、確かに恐竜が出て来るお話は、『失われた世界』以前は

無かった様な」

T:「横文字版の某ウィキペディアで、『パートリッジ川支流の怪物』の項を見ても、『失われた世界』への影響、という事は

書かれていないし」

み:「ふむふむ」

T:「また『失われた世界』の項でも、デュプイの作品への言及はありませんが、着想を得る大きなヒントにはなったのでは

ないか、と思います」

み:「う~む、ありそうな話だなあ」

T:「この考えが当たっているかどうかは、SFに詳しい人にでも聞いてみないと、何とも言えませんが。ウィキペディアでは

言及はないけれど、SF界の常識かもしれないし」

み:「ううむ、その辺りはどうなんでしょうね」

T:「さてお話を、ドイルの文筆活動に戻しまして。1908年12月号に『ブルース・パーティントン設計図』が掲載された後、

翌1909年4月号には、ちょっと変わった作品が」

み:「おや、何がありましたか。心霊学方面に入れ込むのは、もう少し後だった様な……」

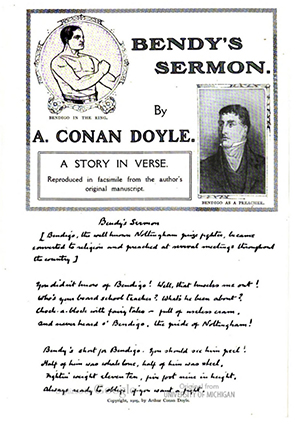

T:「そっち方面、ではなくて。ドイルが『最も男らしいスポーツ』と考えていた、ボクサーをテーマにした、ドイル作の叙事詩が

掲載されました」

み:「『ロドニー・ストーン』はボクシングをテーマにしていたし。以前新潮文庫に『ドイル傑作集ボクシング編』、というのも

ありましたね」

T:「といった選集が出る程、ドイルはボクシングを題材にした短編を書いているのは周知の所。詩はノッティンガムの英雄とも

呼ばれた、ベンディゴ・トムプソンへの賛歌」

み:「誰ですか、その人。聞いた事ないなあ……」

T:「実はわたくしも今回、この詩について調べて、初めて知った人でして。本名はウィリアム・トンプソン(1811年10月11日~

1880年8月23日)。ベア・ナックル時代の……」

み:「何ですか、そのベア・ナックルって。素手での殴り合い、何てことは……」

T:「このトムソンが活躍した時代は、仰せの通りボクシングはベア・ナックル、つまり素手での殴り合いの時代」

み:「うへえ」

T:「彼は1838年に定められた、ロンドン・プライジング・ルールズに則った試合で、英国ヘビー級チャンピオンに。

が、この頃のボクシングのルールたるや……」

み:「何か怖い事が書かれているのかな」

T:「このルールは全部で29条あるのですが、主だった所では、蹴り業の禁止、頭突きや目玉抉りの禁止が定められていた

(但し投げ技は禁止されていない)、という事ですから」

み:「という事は、それまでは蹴りや頭突きや目潰しもオーケーだったんですか、ボクシングの試合で。なんとまあ……」(絶句)

T:「この頃のボクシングの試合たるや、どちらかがダウンすると1ラウンド終了、50ラウンドまで及ぶ試合もあった、

と伝わっています」

み:「う~ん、凄まじいなあ」

T:「このストランド・マガジン1909年4月号の表紙画像がこちら」

み:「流石に表紙では、記載はないなあ」

T:「しかし、本文中の扱いは中々破格でありまして」

み:「それはどういう事ですか」

T:「では掲載頁の画像を貼り付けますので、ご覧下さい」

み:「え。これはドイルの手書きの原稿、ですか」

T:「ドイルの手書き原稿のファクシミリ版、ですね。今日ファクシミリ、といいますと通信回線を使って文書や画像を

送る事を指しますが」

み:「それとは違うんですか」

T:「当時ファクシミリをどうやって拵えたのかは、良く分かりませんが(写真製版をしたのかな、とも思いますが)、

要は複製ですね」

み:「ふうむ」

T:「しかもこの本文は。手書き原稿の複製のみならず、挿絵まで入っているのですから、随分手間をかけていた訳で」

み:「そうか、挿絵画家は実際に本文を読んでみなければ、どんな挿絵が描けるか(或いは物語に相応しい挿絵を描く為には)

分からない訳、ですから」

み:「それはそうですね」

T:「という訳で、挿絵の頁画像がこちら」

み:「なるほどね」

T:「巻頭頁を飾る事こそありませんでしたが、扱いとしては最上級、と考えて宜しいのではないか、と思います」

み:「ところで4月号の巻頭を飾ったのは、誰の何という作品ですか」

T:「エドワード・プライス・ベルが書いた、『ビリーの妻(Billy‘s Wife)という作品ですね。因みに例の

『白い預言者』も、まだ連載中です』

み:「他に何か面白い記事はありませんでしたか」

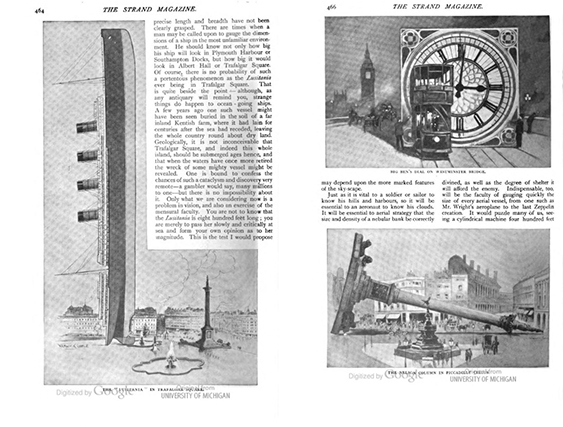

T:「個人的に面白かったのは、船や建物を地上に置くとどの位の大きさか、という雑学ネタの記事。ルシタニア号

(当時最大の客船)をトラファルガー広場に立てると……」

み:「ルシタニア号って第一次世界大戦中、独逸のUボートの魚雷攻撃を受けて、沈んだあのルシタニア号、ですか」

T:「そうです。調べてみると、タイタニック号が進水する前は、最大の客船だったそうで。その比較図が

載っている頁画像がこちら」

み:「うわ。左側の絵は解るけれど、右側は……」

T:「上はビッグベンの時計を地上に降ろしたら、どの位の大きさか、下はトラファルガー広場のネルソン柱を

ピカデリー・サーカスに持って来て横にすると、という事ですね」

み:「こんな面白記事も載っていたんだなあ」(感心)

T:「さてこの詩の後、ドイルの作品がストランド・マガジンに載るのは、1909年8月号。

『ファルコンブリッジ公』というボクシング・ネタの作品」

み:「まだ巻頭頁は飾れなかったのかな」

T:「いえ、今度は堂々巻頭頁を飾っていますね。翌月掲載の『スポーツに関する幾許かの思い出

(Some Recollections of Sport)』も、巻頭頁を飾っています」

み:「ほほう」

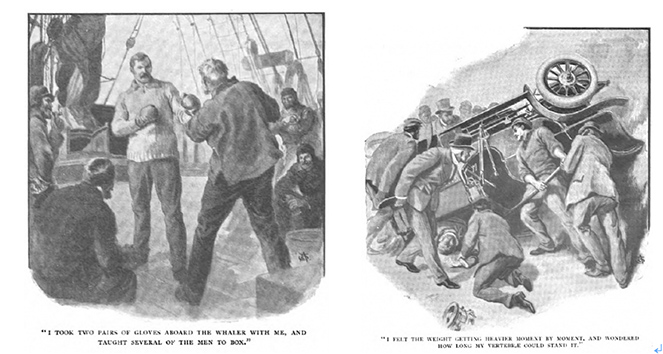

T:「という訳で、巻頭頁の見開きの挿絵と、巻頭頁の画像を貼り付けますので、ご覧ください」

み:「挿絵は誰が描いたのかな」

T:「『ウィスタリア荘』、『ブルース・パーティントン設計図』と同じ、アーサー・トゥイドルですね。

次の『スポーツの思い出』も担当しています」

み:「じゃあ『ブルース・パーティントン設計図』の挿絵を描いてすぐの時期に、ストランド・マガジンと

仲たがいをした訳ではないのか」

T:「結果として聖典では、2つの作品にしか挿絵を残しませんでしたが、時間差はあった様ですね」

み:「ふうむ、腕っぷしは確かに強そうだなあ」

T:「『スポーツの思い出』の巻頭頁と見開き挿絵がこちら」

T:「左は捕鯨船で乗組員とボクシングをしたときの物(ベアナックルではないですね)、右は運転していた

自動車が横転して、ドイルが下敷きになった時の情景」

み:「『段々重さが増してきて、自分の背骨が何時まで持つか考えた』と、書いているあれですね」

T:「この後また少し間が空きまして、12月号に『帰郷』という作品が掲載されます」

み:「あれ、表紙絵と巻頭頁の画像が入違っているのでは……」(疑惑)

T:「実はですね、頼りにしているインターネット上にアップされている画像に、混乱がある様で」

み:「おや」

T:「この物語の一つ前の記事は、『アメリカにおける広大な灌漑地』というもので、最後の頁のナンバーは652」

み:「ふむ」

T:「ところがドイルの『帰郷』のページ・ナンバーは、ここでは打たれていませんが次頁に648と打たれているので、

当然647の筈」

み:「あれ、一つ前の記事と頁ナンバーがダブっていますね」

T:「で、この合本版(1909年7月号~12月号)のインデックスを見ると、ドイルの作品は647頁、とあるので

どうなっているのか」

み:「う~ん……」

T:「只頁の上部に”Strand Magazine Supplement”とあったので、別冊刷りで頁ナンバーが混乱したのか、

と思いきや」

み:「おや、そうではなかったんですか」

T:「この”supplement”の記事は7月号から掲載されているようなのですが、そこではちゃんと繋がって居りまして……」

み:「それは謎、ですね」

T:「尚且つ見開きになっていた筈の、右上に掲げた挿絵は合本版では行方不明に」

み:「ますます謎、ですね」

T:「実はこのアップされている合本版、『思い出』の前半6篇(1893年前半部分収録の)は、合本上では、誰かが

切り取って仕舞ったらしく欠落していまして」

み:「おやまあ」

T:「ただ仮に同じ事が起きていたにせよ、右上の挿絵の頁だけ切り取られた、とはちょっと考えにくく」

み:「それ程魅力的な挿絵か、というとちょっと違うような」

T:「考えても解る事ではないので、首を捻りつつ挿絵は他の所から持ってきた次第」

み:「挿絵頁はないので、画像処理を掛けるときに飛ばした事も有り得るだろうけど、頁の番号の整合性が

取れないのは、確かに考えても分からないなあ」

T:「考えても分からない問題はさておき。この年ドイルは二つのお芝居、『運命の炎』と『テンバリー荘園』を

書き上げ、上演します」

み:「当たったのかなあ」

T:「記録されている上演期間を見ると、全くの不人気という訳でもなかった様ですが、思っていた様には

あたらなかった様で」

み:「『テンバリー荘園』が赤字を出し、本来の上演契約期間前に終わったので、穴埋めに戯曲版『まだらの紐』を

書いたのでしたよね」

T:「お話が少し先になりますが、その通りですね。この時ホームズを演じたのが、セインツベリー。セインツベリーに

ついては以前取り上げましたので、此処ではさらりと」」

み:「ドイルの経済的ピンチを救ったのは、またもやホームズという格好になるけれど、ドイルの心情はどうだったのかな」

T:「苦々しい思いだったのか、或いは背に腹は代えられないと達観していたか、やれやれという気持ちだったか」

み:「案外割り切っていたのだろう、という気はするけれど、本当の所は本人でないと分からないよなあ」

T:「さて、話が前後しますが『帰郷』が掲載された。1909年12月号の表紙画像を貼り付けます」

み:「そういえば表紙絵の貼り付けは、暫く無かった様な」

T:「1908年から1909年にかけては、頼りにしている表紙絵を集めている両サイトでも、抜けが多くて」

み:「この辺りになると、余り古本市場にも出てこないのかな」

T:「ホームズ譚の連載も間歇的ですし、中身は合本版で確認が出来ますからね。さて翌1910年12月号に、

久々のホームズ譚である『悪魔の足』が掲載されます」

み:「それでもまた後の頁に追いやられたのかな」

T:「今回は堂々巻頭頁に。そして巻頭頁のデザインが変わっています。それがこちら」

み:「ここから挿絵担当は変わっているのかな」

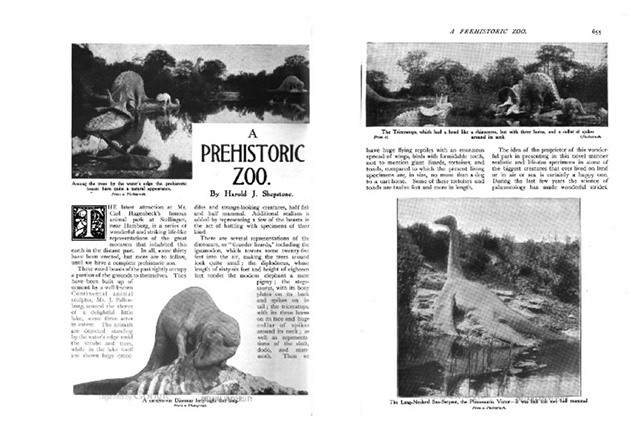

T:「このお話の挿絵担当者はギルバート・ホリデイですね。この『悪魔の足』の次頁に掲載されたノン・フィクションがこちら」

み:「や。こ、これは……」(絶句)

T:「ストランド・マガジンで『失われた世界』の連載が始まるのは、翌々年の1912年4月号から、ですがこちらも

着想を得る手がかりにはなったと思います」

み:「ううむ、面白いなあ」

T:「さて、少しお話が先走り過ぎましたので、1911年のドイルの作品動向については、稿を改めまして……」

み:「あ。やっぱりねえ。そろそろこの台詞がでてくるんじゃないか、と思ったら案の定」

T:「し、しかしですね……」

み:「此処の所、まあまあ真面目に原稿も来る様だから、良しとしましょうか」

T:「恐れ入れます」

み:「私も抜きたくて、毎回伝家の宝刀を抜いている訳じゃあないからなあ」(にこにこ)

T:「は、はい。引き続き頑張らさせて頂きます」